みなさんは、勉強をするための時間をたくさん作って、たくさん勉強していると思います。

その勉強時間を無駄にしないようにするため、どのように時間配分をするのが良いのでしょうか、

詳しく解説していくので、正しく理解して少しでも成績が上がるよう実行してください。

時間配分をする時の考え方

多くの場合、時間配分をすると考えると、

「今日は数学が30分、国語が30分、理科を2時間、英語を2時間にしよう」

というようにただ時間を配分してしまっていませんか?

それでは、時間を配分しているだけで、本当にその時間配分で平等に勉強ができているのかわかりません。

ただ、感覚で国語が苦手だから多くすることや、数学が得意だから減らすという考え方はあまりおすすめできません。

時間配分をする上で、必要な考え方を4つにまとめたので一つずつ確認してください。

優先順位を考える

まず、時間配分を考える上で最初に行わなければならないことは、教科ごとの優先順位を考えることです。

中学生はこの優先順位を考えずに勉強に取り組もうとして、ほとんどの場合非効率的に勉強をしてしまっています。

特に受験勉強では、理科よりは数学を優先した方が良いし、

国語が壊滅的にできない人ならば国語を優先すると良いです。

この優先順位を決めることで、効率的になるだけでなく、自分のやらなければならないことがはっきりとします。

この自分のやらなければならないことをはっきりとすることで、

勉強をする上での無駄な時間を確実に減らすことができます。

そして、勉強をしていてよくある、何をすれば良いのかわからないという状況を回避することができます。

勉強ができない人の多くは勉強をしなきゃいけないことは分かっているけど、

何をすれば良いのか分かっていない場合が多いです。

この勉強をする上で何をすれば良いのかがはっきりするため、この優先順位を考えることを怠ってはいけません。

それぞれの教科に対するモチベーションを考える

正しく効率的な時間配分にするためには、それぞれの教科に対するモチベーションはどのようになっているかを考えるようにしましょう。

私の場合は、数学、理科、英語、国語、社会の順番にモチベーションが高いです。

このような形で、これから勉強をする内容をただ単純にモチベーションの高い順番に並べることで、どの教科の対モチベーションが高いのか自分で把握することができます。

ここで大切なことは、自分が計画をする期間でモチベーションを想像することです。

モチベーションは、この後で説明する好き嫌いや得意・不得意とはまったく異なります。

モチベーションが高くなる理由として、

- 友達と点数を競争することになった

- 好きな女の子に教えてもらえたから

- 一番点数が低かったので本格的に勉強しないとやばいと思った

このように、理由は様々ですが、勉強をしなきゃと思ったり、勉強をしたいという気持ちがモチベーションになっているため、好きだから理科を勉強したいという気持ちだけではありません。

そのためしっかりとどの教科のモチベーションが高いのかを自分の中で把握することで、モチベーションが高い教科を集中して勉強することができます。

好き嫌い・得意不得意を考える

勉強を時間配分を考える上でもちろん重要になってくることが、教科の好き嫌いです。

そして、ここでは、好き嫌いだけでなく得意不得意を別の内容として捉えるようにしましょう。

日本の教育で多いことなのですが、理科は得意だけど好きではないという状況です。

ほとんどの場合、得意ならば好きになるものと考えてしまうものですが、得意だからといってその教科が好きになるわけではありません。

あくまでも自分の判断で、それぞれの教科が得意なのか、好きなのかを考えるようにしてください。

特に、勉強が嫌いという方は、勉強が嫌いだから全部嫌いと考えるのではなくで、5教科の中でどうしても決めなけらばならない場合で考えるようにしましょう。

そのうえで、全部苦手だし、不得意ということになっても構いません。

あくまでも時間配分を決める一つの要因であるため、好き嫌いがない場合でも、関係なく時間配分を考えれば良いだけです。

ただ、好き嫌いがある場合は考慮して時間配分を考えた方が良いので、しっかりと考えてください。

どのくらいの時間があるか考える

以上の事柄を決めた後は、自分が成績を出したい、結果を出したい時期はいつであり、その時まではどのくらいの時間があるのかを考えるようにしましょう。

それは人によっては様々で、受験勉強を3ヶ月前に始めるならば、3ヶ月と考えますし、模試まで1ヶ月で模試で点数を上げたい場合は1ヶ月になります。

時間配分を考える

ここまで考えるための要素を書き出したら、あとは時間配分を考えるだけです。

優先順位が高いもの、モチベーションが高いもの、好きなものの時間配分が大きくなるようにしましょう。

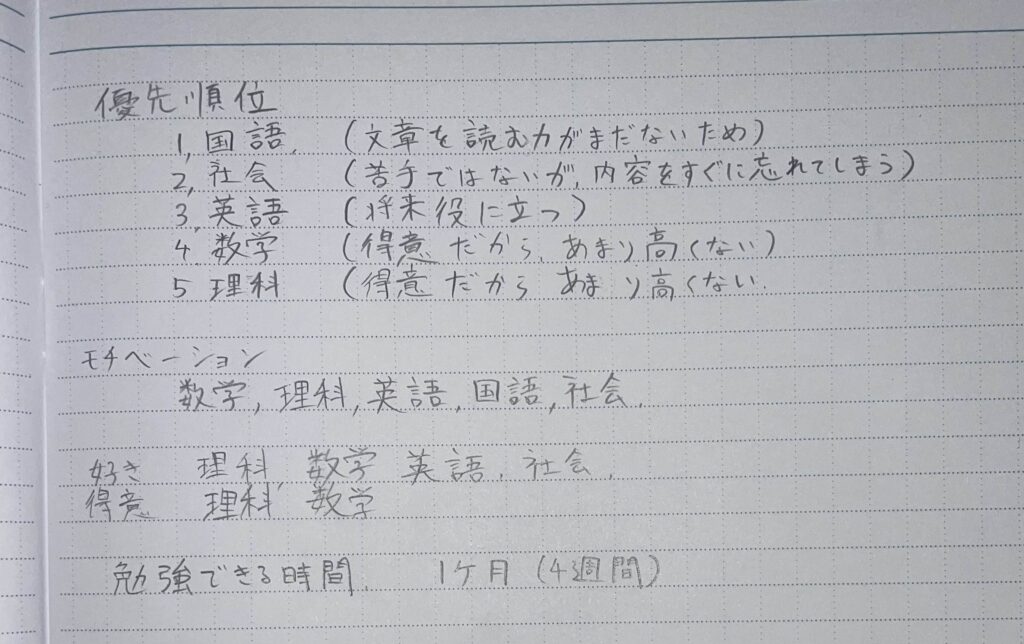

実際に私が時間配分を決定する前に、上の事項を考えたらこのようになりました。

ここから、考えられる時間配分として、まず数学と理科はモチベーションが高く好きであり得意なので、優先順位は少し高くなります。

しかし、国語と優先順位が高いが、モチベーションが低いため、という状況になっています。

今回の私の場合だと、優先順位とモチベーションが入れ替わってしまているため、時間配分としては、全体的に同じになるように分配することが良いと考えられます。

そして、勉強できる時間は1ヶ月であるため、28日を5で割って、だいたい1教科に5日とかけるという時間配分になります。

また、そもそも勉強に対するモチベがない場合は、モチベーションの高い教科を増やした方が良いです。

そういった場合は、数学にかける時間を増やすため数学だけ8日にして、他をだいたい5日ずつ勉強するという計画も立てられます。

また、こんかいの計画では時間配分の方法を考えているため、1日に取れる勉強時間も考えておいた方が良いです。

私が中学生の時は、一日5時間ほどの勉強時間をとっていたので、以上の考え方の場合1ヶ月で1教科、25時間ほど勉強時間をとる計算になります。

このように、時間配分を計算することで、勉強計画の全体を見ることができるようになるので、それぞれの教科ごとの時間配分を考えるようにしましょう。

まとめ

今回は、時間配分をするために考えることを教えていきました。

- 優先順位

- モチベーション

- 好き得意

- 勉強できる時間

これらのことを考えた上で、時間配分をすることで効率的な勉強になります。

そして、これらを考えるのは自分で行います。

自分で考えて計画をすることで、勉強が身についていきます。

そして、自分にあった最適な勉強方法を見つけることで、学生の間だけでなく大人になっても役立つ勉強法を身につけることができます。

一つずつ勉強法を身につけて賢くなっていきましょう。

次のページに教科ごとの時間配分の考え方を書きました、時間のある人はご覧ください。

コメント